来源: 发布时间:2018-06-28 11:31:00 浏览:

近年由于日益增强的人为活动、尤其是超载过牧因素的影响,草原退化与沙化面积与日俱增,由此引发了诸多生态学问题,其中草原啮齿动物危害(包括啮齿目鼠类和兔形目鼠兔类,常通称鼠害)及其持续控制对策已受到普遍关注。本文在概述草原啮齿动物群落的功能群及其过牧演替规律基础上,针对退化-鼠害草场的管理提出草—畜—鼠协同调控策略的控害原理及实施要点。运用草原生态系统原理,探索可同步整合无害持续控制和整体效益目标的生态学途径,应作为发展草原鼠害管理策略和技术的主导方向。

1 草原啮齿动物的生态功能

在草原哺乳动物中,种类最多且种群数量高者当推啮齿动物。此类动物食性多样,营植食性者,主要以植物茎叶或种子为食;营杂食性者,除食植物茎叶或种子外,还取食无脊椎动物,甚至包括蜥蜴、小型地栖鸟类的雏鸟(卵)等脊椎动物。同时它们又是猛禽和食肉兽的重要食物资源。啮齿动物在草原生态系统食物网结构中既为消费者又为次级生产者的地位,是草原环境与其相互依存、相互作用的进化产物。它们作为草原生态系统中的一类活跃组分,对维系草原生态平衡有着重要作用。

草原地带干旱少雨,一般辽阔无林,植被以旱生多年生禾草占绝对优势;夏季日照强烈且昼夜温差大,冬季漫长而寒冷。因而草原啮齿动物最引人注目的适应特征是穴居方式及相应的挖掘能力。

布氏田鼠秋季洞群外貌(本图示跑道和挖掘贮草仓库形成的小丘)

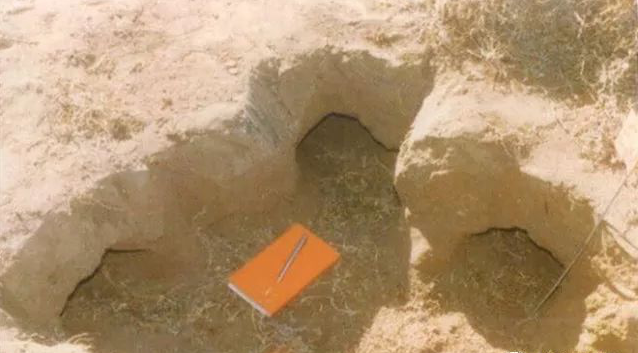

布氏田鼠洞群内的贮草仓库(剖面观)

其频繁的挖掘活动可使下层土壤翻至地表,在洞穴周围逐渐堆积成土丘,这种特殊的土层镶嵌体不仅改变小生境土层养分的分布格局,同时改善了土壤通透性和接纳水分的效能,从而扩增草原土壤表层的空间异质性,利于保育草原植物的种类多样性。然而,这种生态过程的作用强度或益害转化过程尚决定于种群的数量变化。如在群居鼠种群数量增长期仍持续过牧,此期密集分布的洞群土丘(土层镶嵌体)将是加剧退化草场沙化的重要因素。

啮齿动物的废弃洞穴还为草原上一些不具挖掘能力或挖掘能力弱的动物提供了避难与越冬的有利条件。如分布于典型草原区的多种蜘蛛、麻蜥、白条锦蛇、花背蟾蜍等多选择废弃鼠洞越冬,甚至一些鸟类也利用鼠洞有利的小气候条件营巢繁殖。啮齿动物洞穴及洞群土丘镶嵌体的存在对保育草原生物具有独特的生态功能。

然而,在草原啮齿动物群落中,其组成种的生态位是分化的,尤其从适应穴居的进化维度已演化出各异的生活史适应对策,其相应的生态过程在草原生态系统中的作用强度与性质亦呈明显差异。以内蒙古锡林河流域典型草原区为例,分布于该区的啮齿动物计17种,依其生活史特征的异同可以归纳为两类差异明显的功能群:

其一为散居的杂食性类群。

均为单洞栖居,其挖掘活动对草原基质的影响程度与规模相对较小;活动范围较大,多数种类生境选择泛化,多呈广适应的均散分布格局;营杂食性,以植物茎叶、种子和昆虫等无脊椎动物为食,因而涉及的营养级和能流通道相对复杂,属r-K对策连续谱中偏向K对策者。如本区常见的达乌尔黄鼠、黑线仓鼠、黑线毛足鼠和五趾跳鼠,其种群数量年间波动均趋于平稳型,不会形成害情。

达乌尔黄鼠

小毛足鼠

其二为群居的植食性类群。

该类群的主要特征为群居性且生境选择特征明显。挖掘活动频繁,通常有数个甚至几十个连通窝巢和仓库的出入洞口构成家群共栖的洞群;以植物茎叶或种子为食,能流通道单一,且基础代谢水平较高;1年内可繁殖3~4窝,种群超补偿的繁殖弹性大,密度-繁殖反馈机制明显,属r-K对策连续谱中偏向r对策者。此类啮齿动物如布氏田鼠、长爪沙鼠和达乌尔鼠兔,一旦适宜生境条件得以大面积扩增(如持续过度放牧导致草原退化与沙化),其种群数量及空间分布可呈现剧烈波动,在种群增长期的数量超衡或种群爆发,必然严重扰动系统内与之依存的其他成员,导致系统自控功能失调,即可形成鼠害。

布氏田鼠

长爪沙鼠

达乌尔鼠兔

2 草原过牧退化与啮齿动物群落演替

草原植物主要在群落层次的诸多维度为啮齿动物提供综合的生存和发展条件。其组成种的空间格局、可利用种类的生物量及其在群落中的比例,以及由植被构成的避险空间(或利于隐蔽或利于嘹望)等综合影响鼠类群落的结构、种间关系及种群数量动态。因而草原植物群落的变化,在很大程度上影响着啮齿动物赖以生存的多维资源状况和生境适度。

在人们为短期效益所导向的草原利用方式中,对草原植物群落影响深刻且面积最广的当推超载过牧。草原植被经持续的过度放牧,其草层高度、覆盖度、地被物及产草量明显下降,且随牲畜践踏作用的加剧,土壤紧实度和干燥度增加,透水性和肥力亦相应下降,导致群落中根茎型和丛生型禾草受到抑制,双子叶植物特别是菊科、藜科和蔷薇科等旱生种类在群落中的比重显著增加。草原植物群落响应牧压增强的这种逆向演替过程,必然扰动啮齿动物群落组成种竞争食物和空间资源的初始格局。

草原退化为群居植食性啮齿动物的种群发展提供了适宜的生境条件,是引发其中某一种群数量超衡的重要原因。在过度放牧-草原退化-鼠害加剧退化、沙化的恶性循环中,其起动因子是人类不合理的经济活动,是可控的。

3 草-畜-鼠协同调控策略的应用前景

草-畜-鼠协同调控策略的原理及实施要点:

1)草原植物群落对牧压响应敏感,随之呈现的啮齿动物群落结构变化虽有一定时滞,但其演替进程是协同的。因此,可通过围栏育草、禁牧与轮牧等调整牧压的管理措施促进退化草原群落的恢复演替,随之可逐渐消除引发啮齿动物种群数量超衡或爆发成灾的条件。

2)在典型草原地带一般有5个月左右的漫长冬季,越冬条件对于草原啮齿动物的种群发展具有重要意义,因而着眼于控制群居鼠的越冬条件(尤其是贮草资源)寻求增益与控害同步的切入点,是实施上述策略的关键环节。如对冷蒿、小禾草鼠害草场的管理,通过轮牧管理适当调整封育时序的措施,可有效促进根茎型禾草——羊草优势地位的恢复,使冷蒿等双子叶植物受到明显抑制。

3)着重选择当地已有应用基础的草原保育和改良技术,并配合当地草原建设和生态保护规划组建能发挥增益控害作用的配套措施,便于纳入牧业生产和生态保护的系统管理轨道。

4)由于草原过牧退化出现的演替系列是引发群居鼠连锁危害的主导因素,因此,实施上述策略应着重轻度或中度退化阶段的管理,才能有效遏制退化-鼠害草场的恶性循环。上述策略为发展无公害持续控制的治理方向提供了一种可行的选择。

我国温带草原面积辽阔,包括草甸草原、典型草原、荒漠草原和高寒草原4种基本类型。从各地研究资料看,过度放牧对不同类型草-鼠群落的生态效应及引发鼠害的主要生态过程大致趋同,因而应用草-畜-鼠协同调控策略的作用原理有其普适性。但由于各地水热条件、植物和啮齿动物种类各异,且其放牧制度、保育和改良草场措施亦存在差异,该策略的实施模式尚需因地制宜。

草原鼢鼠

草原鼠类天敌之艾鼬

近年国际上有害生物综合治理(IPM)发展趋势的显著特点是强调有害生物与环境的整体性,突出无害技术和持续的整体生态效益目标。从草原鼠害防治现状看,化学防治仍为国内外普遍应用的主要手段。此类防治不能同步调整鼠类与其系统主要组分依存关系,难以实现持续控害,因而迄今未能摆脱应急防治和重复投资的被动局面。随着人们对草原生物多样性保育和此类可更新资源利用现状广泛关注而日益加深的疑惑,已不仅仅是这种传统策略和技术的有效性或可能导致的环境问题,还由于此类技术的运用途径和非持续的效益目标尚难满足草原生态系统功能管理的要求,因此,运用草原生态系统原理,探索可同步整合无公害持续控制和整体效益目标的生态学途径应为发展草原鼠害管理策略和技术的主导方向。

钟文勤(中国科学院动物研究所)