来源: 发布时间:2024-05-11 16:58:50 浏览:

1 旱獭的洞穴特征

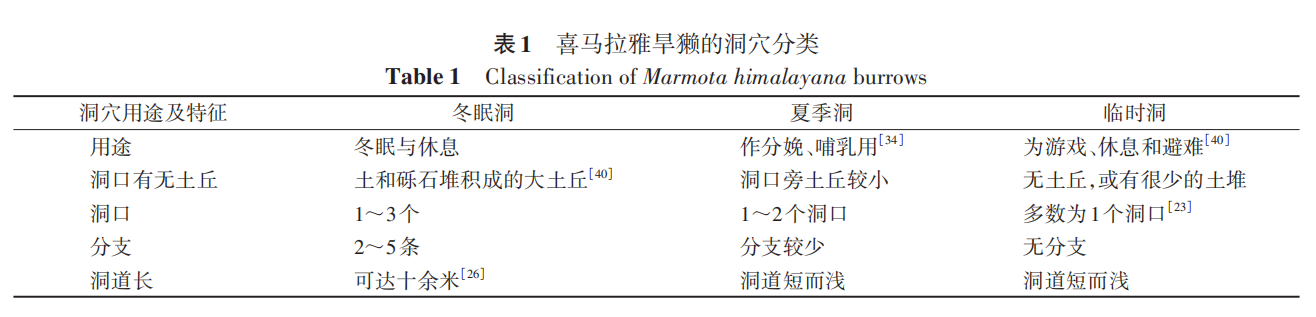

旱獭的栖息地海拔高、温度低、氧气稀薄,风大、日照时间长。建造洞穴是旱獭适应青藏高原恶劣环境的结果。洞内相对湿度可达98%,年洞温度波动于1~7℃,洞内全年月温差<1℃,相对稳定的洞道环境不仅可以维持洞穴内小气候的稳定,还可以作为鸟和爬行动物的避难所。洞穴结构多种多样,有的上下盘旋互相交错,有的则较简单。按其用途可分为冬眠洞、夏季洞和临时洞3种。见表1。

旱獭在冬眠时常用砂石、土块和粪便等混合物堵塞洞口,第2年出蛰时另掘新口,少数掘开原洞口。冬眠洞可延续使用数年,鼠疫媒介蚤的数量可用于区别老冬眠巢穴与新冬眠巢穴。夏季洞可改造成冬眠洞,冬眠洞亦可在夏季居住。不同家族成员的窜洞现象只发生在建造浅的、单入口的临时洞穴,一些临时洞穴与地下的冬眠洞穴相连。冬眠洞穴数量反映了调查区域旱獭的家庭数量,临时洞穴数量反映了该区域旱獭的个体数量。

2 旱獭栖息地的生境特征

2.1地理因素

2.1.1海拔

海拔高度的变化不仅影响着生境地的温度、植被和季节变化,也影响着旱獭活动的年周期变化规律。

而喜马拉雅旱獭较其他种旱獭更能适应于低氧荒凉的高寒环境,其生活在青藏高原海拔2900~5500m,适宜的生活海拔为3000~3500m,只有个别家族可沿河谷下降到2500m的河边草地和2800m的麦田边缘。但随着海拔的升高,旱獭的洞穴有减少的趋势,这主要是因为高海拔地区较短的进食季节会影响冬季的生存,而春季较长的积雪覆盖致使植物生长期也较短,从而限制活动季节食物资源的获取,进而影响雌性旱獭的繁殖。

2.1.2坡向与坡度

旱獭喜欢在向阳的山坡上造洞穴,向阳的山坡除了温度适宜、植被茂盛、可以晒太阳取暖外,还可以提供干燥舒适的栖息环境。此外,旱獭的生存率和繁殖率受冬雪消融快慢的影响,相对于阴坡,阳坡更早的冬雪融化更有利于旱獭的生存。

坡度表示地面在该点的倾斜程度。坡度较大时,洞穴不能很好地隐藏,不利于旱獭的生存安全;而坡度越小,则洞穴的排水性越差。使用青海省1∶5万数字高程模型(digital elevation model,DEM)对选取的鼠疫现场样点进行坡度分析,发现旱獭主要分布在坡度为5°~20°的地区,但祁连山中段旱獭的栖息生境坡度在30°~50°,滇西北部旱獭洞的坡度在25°~45°。这可能是旱獭适应栖息地环境的结果,坡度的大小也决定土壤条件,而旱獭的社会群体组成及适生环境特征受土壤的制约明显。

2.2土壤条件

土壤对旱獭栖息生活的影响主要表现在2个方面:一是通过植被影响旱獭生存的食物条件,进而影响旱獭的营养摄入和幼崽的抚育;二是影响旱獭的居住条件,适宜的土壤条件下,旱獭的洞穴易于挖掘并且坚固,能够保证清洁干燥的洞内环境。我国各类鼠疫疫源地中,旱獭鼠疫疫源地的土壤类型共52种,王淯等发现其更倾向于选择轻壤、粘壤和砂壤等疏松土质。同样在喜马拉雅山中部,旱獭主要分布在冲积层、洪积层和河冰沉积层等堆积地层中,该地层质地较轻,深度不小于10m,非常适合穴居。土壤较厚有利于旱獭建造洞穴,土壤浅薄而下层又是岩石的地区并不利于打造洞道。另外针对土壤性质的研究表明,旱獭洞穴栖息地的钾含量明显较低,阿尔卑斯旱獭(M.marmota)倾向于选择小范围的钙质土壤。

2.3气象因素

2.3.1温度

温度高低能够直接影响旱獭的存活率和生长活力。夏季时,由于中午温度较高,旱獭隐藏在洞内或者在阴坡休息,日活动规律为明显的双峰型。但中午的休息明显减少了可用的觅食时间,这可能导致旱獭未能在夏季积累足够的身体脂肪,因此温度调节的限制可迫使旱獭远离温度较高的低海拔地区。同时温度也是影响旱獭洞穴地理分布的一个关键变量,夏季地表温度在14~24℃时,旱獭活动区域的临时洞穴分布与地表温度呈正相关。而在冬眠时,旱獭偏爱温暖的地区作为冬眠洞穴,温暖的地区积雪在早春即可融化,植被的生长可使种群的生存和繁殖率高于寒冷地区的种群。

气候变暖是造成牧区环境恶化最重要的原因之一,从而直接影响自然疫源性疾病的分布范围。作为世界第三极,青藏高原的生态环境对全球气候变化有着极强的敏感性。在20世纪,阿尔卑斯山的最低温度上升了2℃,导致生活在此的阿尔卑斯旱獭体型在每个年龄段都有减小。高山生态系统对气候变化敏感,也影响着旱獭种群的分布。随着气候变暖,旱獭的活动周期发生了变化,活动时间的延长增加了旱獭的活动范围以及旱獭间的接触机会,从而导致旱獭发育、繁殖能力的相对上升,进而大大增加了动物间发生鼠疫的风险。有研究已经证明鼠类丰富度与年均气温呈极显著正相关,且在一定范围内,气温升高促进鼠疫的流行。

2.3.2降水

降水对旱獭的分布和活动均会产生影响。张娟和米玛旺堆在研究中发现,旱獭集中分布在年降水量较多的墨竹工卡县(522.1mm),而在措美县(286.5mm)分布较少。在以草原和草甸为主要生境的鼠疫疫源地内,植物多为1年生草本植物,降水量能够直接影响宿主食物资源的丰富程度,进而影响到种群动态和鼠疫流行风险强度。

2.3.3湿度

适宜的湿度有利于旱獭食物的供应和生态系统的平衡:基于环境一号(HJ-1)卫星数据发现旱獭密度高的区域附近均有河渠经过,河渠会影响土壤含水,而土壤有适宜的湿度将使旱獭更容易建造洞穴。但在天祝县和若尔盖县旱獭的调查中发现,大部分旱獭的栖息地距水源甚远,其更愿意选择土壤含水率低的生境,水源距离的远近对旱獭的影响不明显,这可能是因为湿度过高容易引起病虫害的孳生,对其生存和繁殖也会产生不利影响。

2.4生物因素

生境利用与植被类型有很大的相关性。高寒草甸植被以草甸为主,与其他草地类型相比,该类型植被具有结构简单,植被覆盖量大,植被生长密集,植物种类繁多等特点,因此,高山草甸为旱獭提供了良好的自然栖息地和觅食场所,更适合旱獭的生存。戎宾国的研究中也证实旱獭分布界限与草甸草原界限相吻合。

此外,旱獭的栖息地偏好隐蔽级高的环境,植被覆盖度在0.7~1的区域旱獭活动最多,选择在灌木根等隐蔽级较高的区域下挖洞,不仅可以躲避天敌,提升存活概率,而且灌木的存在为旱獭寻找食物提供了方便。植物植株的高度同样关系到旱獭的生存,洞穴入口附近过高的植物不仅遮掩了洞口,增加了观察难度,而且发达的地下根系还会阻碍洞穴的挖掘,而暴露的洞穴入口有助于其在发现危险时迅速返回洞穴。

2.5人类活动的影响

与其他野生动物选择距离人类活动较远的地方作为栖息地相反,Bergström和Skarpe通过实地考察发现,旱獭对栖息地的喜好程度并不与远离人类聚集地的距离呈正相关,适宜人类生活的气候、食物等环境条件同样有利于旱獭的进化繁殖和生存。当人类生活的地方具有旱獭最适宜的生存条件时,旱獭并不躲避人类密集的地方栖息生活。旱獭在受到持续非致命性的人类活动影响时,会挖一些临时洞穴来作为避难所,表现为随着人类活动的增强,生境内的平均洞穴数变多。旱獭会根据需要在任何地方挖临时洞穴,并在可能的情况下为土丘保留繁殖洞穴。

土丘是旱獭修筑巢穴时的一种稀缺资源,旱獭会选择在土丘上建造巢穴,即使这种选择使得它们的巢穴离人类活动的道路更近且洞穴体积更小,但相对于平地,在这种土丘上建造它们的繁殖洞穴,可以获得更好的警戒视野以及更高的排水效率。因此旱獭对人类干扰时刻保持着警惕,并随人类对其栖息和生存造成的危险大小决定着旱獭的适生区选择。当遇到致命的威胁时,50%以上的旱獭会有不同距离的迁移,这对动物疫情防控策略的制定提供了科学的参考。

总之,旱獭栖息地的选择是综合各种生态因子后的选择,且受到不同的时空限制,在某一尺度上的重要因子在另一尺度上可能是非重要因子,因此需要将各种生态因子综合起来考虑旱獭对生境的优先选择性。

免责声明:以上部分图片和资料均来源于网络,由我方整理,版权归原作者所有;内容如有不妥之处,请联系改正或删除。

文章节选自:蒋可,熊浩明,靳海晓,田富彰,李伟,魏有文,马英,何建,苏晓东,米宝玉.喜马拉雅旱獭生态学研究进展[J].中国媒介生物学及控制杂志,2024,35(1):121-127.